O fazer inventariante de Werner Herzog em A caverna dos sonhos esquecidos não me parece tão distante daquele empregado por Jean-Luc Godard em sua própria arqueologia da imagem, cuja marca maior na minha memória são suas pontuadoras Histórias do Cinema. Há o desejo de encarar um espírito perene que atravessa a história e inscreve seus rastros em sua matéria - paredes de gruta, negativos e positivos, écrans, VHS, HDs -, bem como a consciência da planaridade das superfícies de projeção, a urgência de que se filme a própria tela e o uso artificioso das tecnologias que, feitas como armadilha, vestem saias justas na ideia de que o cinema está edificado como testemunho definitivo.

Godard, de um lado, provoca o testamento de imagens agora tornadas perecíveis, finitas. Até onde vai a história?, questiona, provavelmente a ser desta forma bastante culpado pela paranóia de um certo fim do cinema que o estocou em videolocadoras e assombrou os anos 1980. Herzog, de outro lado, partilha de um espaço-tempo crente no revigoramento da imagem como artefato maior. Num tempo de cinema de afetos, ele vem reiterar a necessidade de que a imagem, através da história, reencontre o homem, e nele se abrigue, para assim permanecer e se prolongar em nós.

9.7.13

8.7.13

Usar o 3D para filmar o plano

A caverna dos sonhos esquecidos (Werner Herzog, Canadá/EUA/França/Alemanha/Reino Unido, 2010)

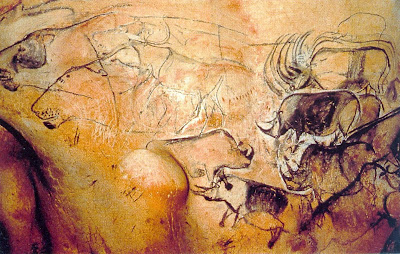

Ao usar o 3D em A

caverna dos sonhos esquecidos, Werner Herzog parece ostentar com um grito a

consciência de nosso deslize ocular: o olho teima em acreditar que o écran, que

exibe filmes – ou quadros –, deixa-se contaminar pela profundidade. Quando é,

na verdade, tomado por superfície.

Se o

cineasta inventa este filme para descobrir um certo tipo de tela, no caso as

pinturas rupestres encontradas por arqueólogos na Caverna de Chauvet, França, procede

com a subversão desta noção comum, especialmente quando atrelada ao uso do 3D:

não, o cinema não é um território de infinitos em perspectiva, nos diz, mas da

composição de texturas, impressas pelos desenhos da luz.

Em A caverna..., a tridimensionalidade própria destas telas

paleolíticas, que tinham em sua matéria as ofertas e limites estéticos das

paredes acidentadas da gruta, ganha de fato uma perspectiva tátil, uma vez que

a reprodução da experiência de contemplação, instituída numa galeria asfixiada

por estalactites, é transportada com relevo ótico similar ao da presença sem câmeras.

O olho, percebe-se portanto, não busca os corpos que se movem pelo campo aberto

pela lente, mas as bordas bidimensionais da imagem, onde as pinturas são

investigadas. É como se os quadros de cinema tivessem paredes – e a câmera

resolvesse filmá-las, em vez do campo aberto à ação dos corpos.

Surge, neste sentido, a

ressonância de um espírito modernista que, com o artifício quase sempre cego do

3D, grifa a fatal planaridade da imagem, deixando entrever seu próprio

artifício canastrão de subvertê-la e atingir um estado de permanência efetiva

no mundo filmado. Como se não fosse, pois então, um mero écran.

Neste apego às bordas destes

quadros emparedados, Herzog nos incita, pela imagem mas também com o auxílio de

um off cheiroso a filosofias platônicas, a distender nossa experiência pelo

espaço-tempo. E este é o seu segundo e maior grande truque: devemos agora

desconsiderar o 3D e nos transportar para o espírito dramático condensado nas

próprias pinturas rupestres. A visão desta imagens arcaicas e tão mirradinhas

perto do circo que é ver as estalactites quase nos tocarem é, embora estática

enquanto matéria, também fluida, narrativa e dramatúrgica se o cinema é algo

que transcorre no campo fabulante da mente. Se o fora de campo encenado puder existir

naquilo que é afetivo, que nos faz históricos e humanos.

É curioso que um dos arqueólogos

entrevistados revele ter, ele mesmo, trabalhado no circo antes de virar

cientista. Não só o 3D é um brinquedo circense como também o é o jogo de luzes

e sombras empreendido pelas lanternas da equipe de filmagem no interior da caverna, que simulam lá o

mesmo movimento do fogo pré-histórico dentro da imensidão escura, a encadear e

emprestar movimentos ilusionistas àqueles rabiscos de leão e urso. Bem como é

circense, enfim, a noção de cinema de atrações que representa o achado

arqueológico primeiro do próprio cinema, uma arte de feira cujo passo último

capitalizou o fetichismo das três dimensões.

A despeito de tantas nostalgias

atravessadas pela história do homem e da imagem e de seu emprego como

artifícios, Herzog parece crer enfim na precedência de um espírito nobre, cuja imaginação,

capaz de viajar pelos seus próprios afetos, tem corpo para desbravar a presença

em outros espaços e em outros tempos, seja através de foras de campo, paredes

de quadro, paredes da história.

Assinar:

Postagens (Atom)